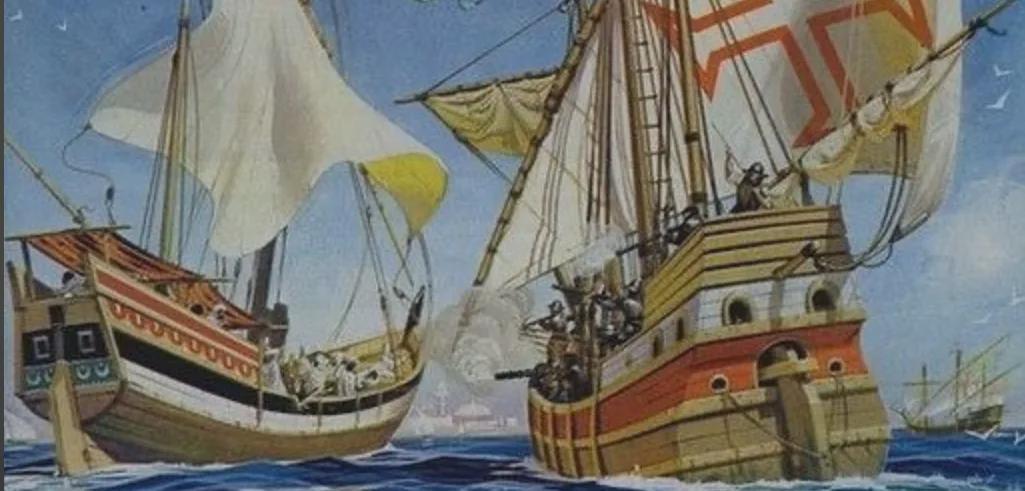

大航海时代早期,包括阿拉伯海在内的印度洋水域,曾有一对外貌类似的欢喜冤家。那就是穆斯林惯用的阿拉伯帆船,以及葡萄牙征服者操纵的卡拉维尔帆船。尽管两者技术有颇多类同米升网,却在截然对立的两大阵营内各为其主,上演过不少惊心动魄的水面激战。

然而,当时间的指针向后拨动半个世纪,这对世仇的命运对决也即将迎来终点。以至于在亚丁湾的交锋中同归于尽,为一段波澜壮阔的历史划上休止符。

公元1563年,距离奥斯曼帝国从波斯湾撤退已有数载。土耳其人依旧死守红海防线,不断派商船前往东方的其他穆斯林国家。他们的葡萄牙对手则更进一步,将战线由马斯喀特前推至曼德海峡。

当崭新的盖伦帆船充当核心,替换笨重且老旧的卡拉克大帆船,再辅以各类桨帆船组成混合编队。本就性能平庸的卡拉维尔帆船,则越来越被边缘化为二线单位,只能偶尔出现在战斗序列之中。

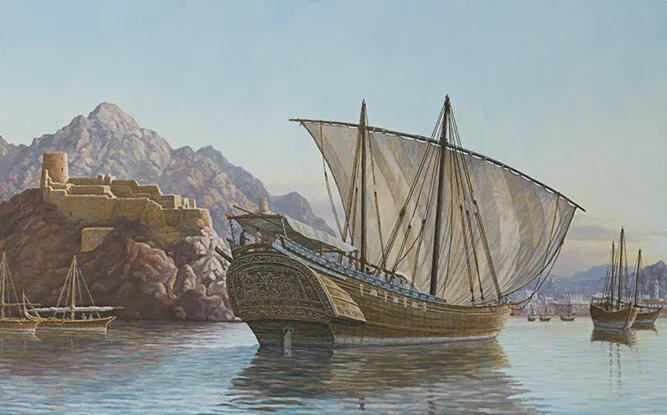

相比之下,古老的阿拉伯帆船则处境更加微妙。从15世纪末起,她们就频繁遭欧洲战舰打击,被断定为不适合编队作战。因而体量越来越小米升网,以便躲避拦截,穿过特点海峡的封锁区。但土耳其人带来的卡拉克大帆船数量偏少,各型桨帆船又不适合大宗商品运输。

因此,在诸如亚齐这类有一定实力的穆斯林国家,少数大型个体仍被建造出来。而且采用最新技术改良,整体性能并不明显落后于欧洲。

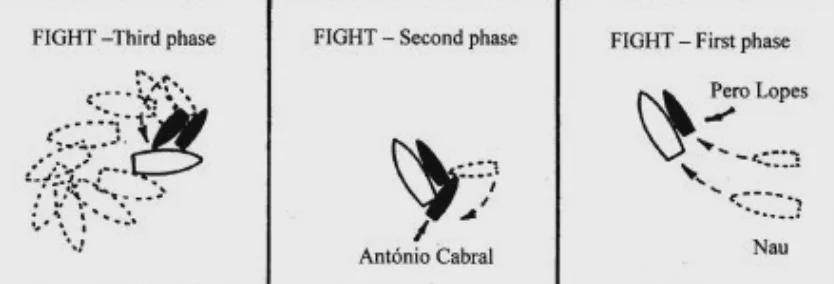

当年3月,一支葡萄牙的巡航舰队从果阿出发,包括2艘盖伦帆船、多艘轻型桨帆船,以及1艘临时替补的卡拉维尔帆船。他们经过约20天行程,开始搜寻、拦截亚丁湾水域的穆斯林。很快,由佩罗船长指挥的那艘卡拉维尔帆船,在距离陆地不远处发现可疑目标。考虑到其他友军船只都距离较远,只能先开空炮发出预警,再提前加速赶去查看情况。

结果,对方正是1艘装备精良的大型阿拉伯帆船。不仅体量类同与卡拉克大帆船,还配备着当时最好的风帆系统,比许多活动在亚洲的葡萄牙船只都先进。而且装备50门火炮,配有约500名土耳其士兵压阵,保护舱室中的黄金等珍贵货物。

由于帆面巨大且风力强劲米升网,这艘阿拉伯帆船速度很快,连以轻便著称的卡拉维尔帆船都难以拉近距离。直至夜幕降临,双方的相当位置仍没有太大变化。等到午夜时分,葡萄牙人才通过占据上风口靠近对方。

佩罗船长为独吞战利品,根本不等其他友军就位,甚至不愿意使用火炮轰击。他的土耳其对手自恃人数众多,同样没有选择远距离射击。等到接舷战即将爆发的前一刻才突然转向,企图靠体量将卡拉维尔帆船撞沉。好在对面反应迅速,迅速选择同步转向,并趁机用钩子抓住彼此。

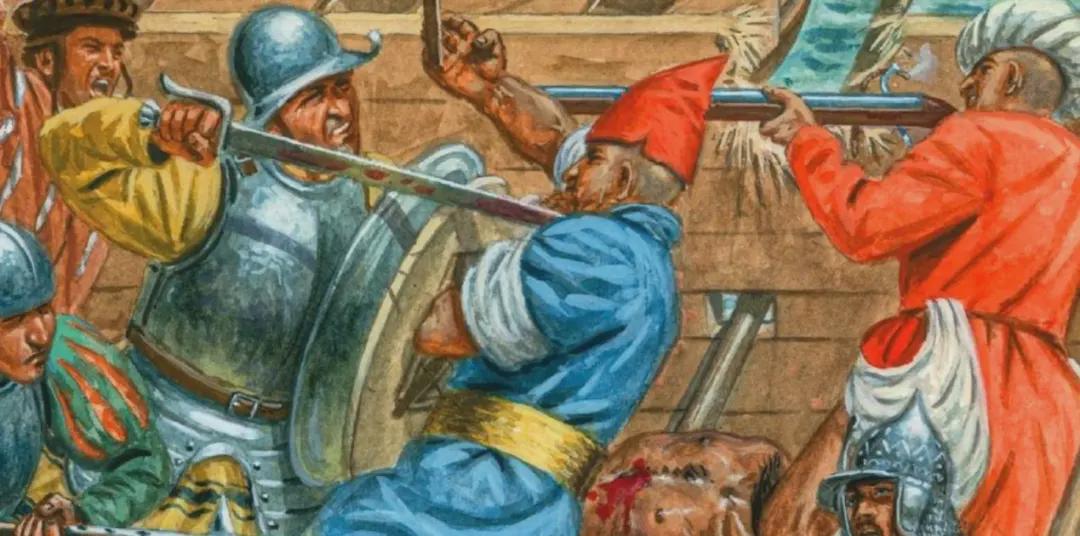

两船刚一接触,佩罗就亲率麾下士兵疯狂进攻。他们手持长剑和短矛,在后方枪手掩护下跳上敌船。同时,还有部分船员向土耳其人投掷大量火药罐,希望将上层甲板的对手统统炸死。

阿拉伯船上的守卫同样装备精良。不仅能组织充足人力发起反冲锋,也会向卡拉维尔船投掷火药罐。双方火枪齐射、你来我往,在漆黑的夜里交战数小时。仅靠火药罐爆炸的亮光照明,始终处在僵持状态。

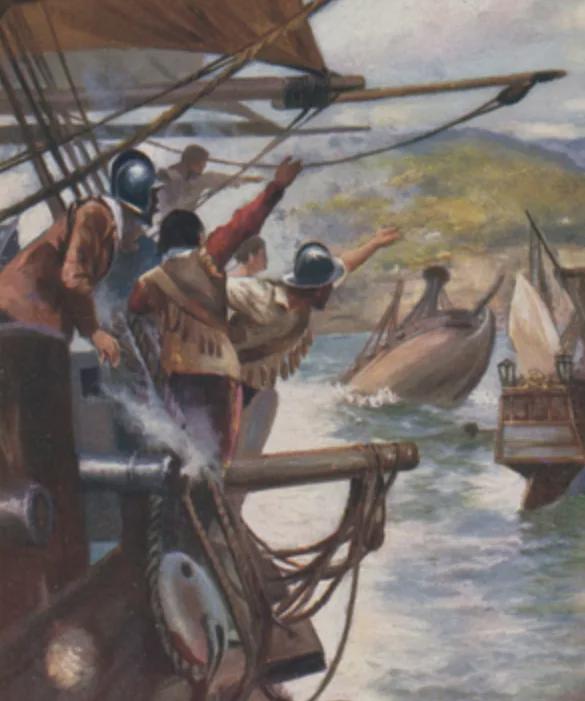

不久,另一艘葡萄牙人的盖伦帆船抵达现场。由于天色太暗,只能通过微弱火光辨认位置。从而产生严重误判,用船头撞上卡拉维尔的船尾,彻底卡在双方之间。幸好有个名叫曼努埃尔的士兵,用剑砍断阿拉伯帆船的舵绳,才避免稍后的悲剧波及自身。

与此同时,穆斯林投掷的大量火药罐,已经将卡拉维尔船彻底点燃。佩罗船长只能率部撤回,与刚刚抵达的援军一起灭火。

土耳其人抓住机会,准备利用这段宝贵的窗口期逃跑。他们割断钩绳、升起前帆,害怕在遭受严重损失后,又被更多敌船包围消灭。结果却是忙中出错,在船启动后自动掉头,径直回到原先位置。葡萄牙人不明所以,直接回馈一轮火药罐攻击,引发更大规模火灾。

最终,近在咫尺的双方都暂停厮杀,不约而同的全力救火。可惜火势早已超出控制,经过数小时扑救依然越演越烈。葡萄牙人只能放弃卡拉维尔帆船,全部撤退到那艘盖伦帆船上。土耳其人更为憋屈,纷纷选择跳水求生,随后被捞起来充当肉票或苦工。

虽然这场亚丁湾的海战规模不大,却意外重现阿拉伯帆船vs卡拉维尔战舰的经典画面。

曾几何时,相似情景几乎在印度洋各头上演。但在战争烈度日益加强、技术更新不断迭代的场景下,旧时代的精英终究要为新纪元所翻篇......

易倍策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。